Dans les années 1960, de nombreuses étables et granges en Suisse ont été traitées avec des produits de conservation du bois. Il s'est rapidement avéré que ceux-ci pouvaient se retrouver dans le lait via le fourrage des vaches. A tel point que dans certaines exploitations agricoles, toute la production laitière a dû être éliminée. Mais aujourd'hui encore, on trouve des bâtiments dont le bois est pollué. Un compte rendu d’une expérience qui montre les défis que les experts doivent relever pour protéger la santé.

Souvenirs d'enfance

Au printemps 2024, Ecosens SA a été contactée par un monsieur qui possède une ferme avec une grange attenante dans la région de Winterthour. Il s'agit de la maison de ses parents, dans laquelle il a grandi. D'après ses souvenirs d'enfance, toute la structure en bois de la grange aurait été traitée dans les années 1960 avec des produits de conservation du bois contre l'infestation par le capricorne des maisons et d'autres parasites. Cela aurait entraîné un "empoisonnement" du lait et du foin, ainsi que des problèmes de santé allant jusqu'à la mortinaissance des vaches. Suite au traitement avec des produits de conservation du bois, le lait a dû être jeté dans la fosse à purin ou même brûlé.

Évaluer l'utilisation future

La grange ainsi que la maison d'habitation adjacente se trouvent dans un état largement inchangé depuis les années 1960. La maison d'habitation est actuellement habitée par un membre de la famille.

Le propriétaire s'est adressé à Ecosens SA pour savoir comment la maison et la grange pourraient être utilisées à l'avenir. Les deux variantes possibles sont soit un assainissement avec transformation de la grange en espace habitable, soit une démolition du bâtiment. Il s'agit de déterminer si, des décennies après le traitement présumé, des produits de protection du bois sont encore présents dans la structure du bâtiment. Les résultats de l'enquête doivent servir de base à la décision concernant l'utilisation future du bâtiment.

En cas de suspicion d'utilisation de produits de conservation du bois, il est possible de déterminer rapidement et à peu de frais la situation de pollution en prélevant des échantillons sur les éléments de construction en bois ou alors en prélevant des échantillons de poussières. En raison de leurs propriétés physiques (peu volatiles), les produits de conservation du bois s'accumulent généralement dans la poussière. La poussière constitue donc un moyen idéal pour vérifier les soupçons d'utilisation de produits de conservation du bois.

C'est pourquoi, au printemps 2024, l'expert a prélevé six échantillons de bois sur les poutres de la grange et du grenier de la maison d'habitation. Comme on pouvait s'attendre à ce que le bois soit traité uniquement de façon superficiel, des copeaux de bois ont été rabotés. En outre, un échantillon composite de la poussière a été prélevé dans la grange.

Des documents écrites apparaissent

Dans le cadre de la visite sur place, le propriétaire a été interrogé de manière approfondie sur le traitement présumé de la grange. Celui-ci a pu reconstruire de manière vivante les événements de l'époque à partir de ses souvenirs.

Suite à la visite sur place, le client a de nouveau fouillé dans la succession de ses parents et a pu faire parvenir à Ecosens SA divers documents datant des années 1967 à 1972. Ceux-ci prouvent clairement que le bâtiment a été traité avec des insecticides, ce qui a fortement contaminé le foin et le lait.

Du point de vue de l'expert, la question s'est posée de savoir si le traitement préventif et systématique de la grange avec des insecticides était un cas isolé. Pour cette raison une recherche bibliographique a été effectuée dans les archives de journaux et de revues accessibles au public. Cette recherche a permis de trouver rapidement des documents montrant que le traitement de granges avec des produits de protection du bois était très répandu dans les années 1960. Le paragraphe suivant se base sur un article publié en 1972 dans la revue suisse de sylviculture sur la protection des plantes et l'environnement [1] ainsi que sur une interpellation au parlement du canton de Zurich de Curt Signer (député du parti socialiste) du 3 février 1969 sur les résidus de pesticides dans les denrées alimentaires [2].

Le scandale du fromage et ses conséquences

Au printemps 1968, un scandale a éclaté lorsque les États-Unis ont contesté et renvoyé le fromage d'exportation suisse en raison de résidus de pesticides trop élevés. La station fédérale de recherche de Wädenswil (aujourd'hui Agroscope) a été chargée d'identifier les sources de contamination. Grâce à la collaboration active des laboratoires cantonaux et de l'industrie, la source la plus importante a pu être identifiée jusqu'à l'automne 1968.

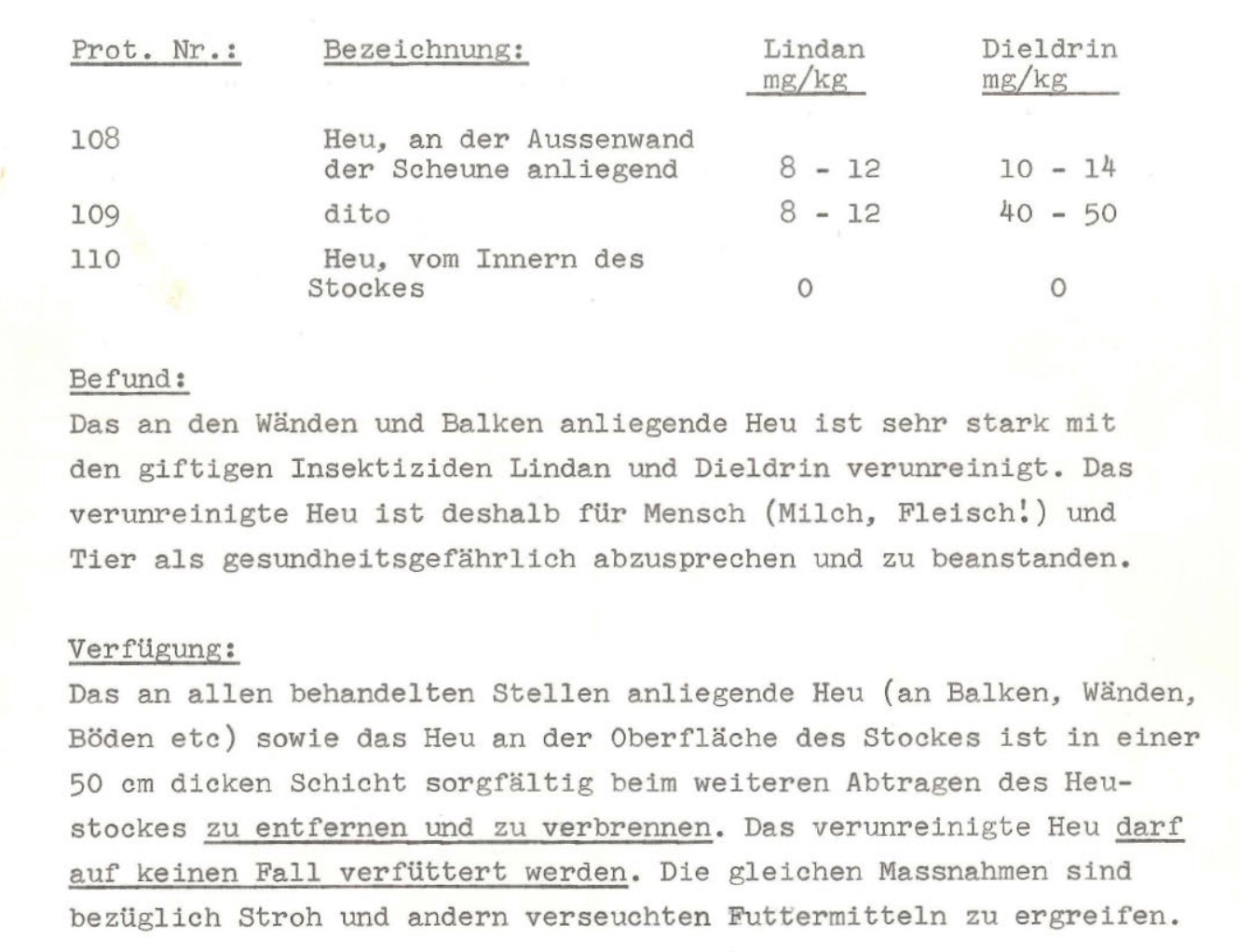

Le traitement des étables deux fois par an au lait de chaux ou le simple nettoyage des étables, prévu par l'ordonnance sur les denrées alimentaires de 1936, a été de plus en plus souvent effectué à l'aide de produits chimiques, comme par exemple le produit "Pintox", à partir des années 1950. Il s'agit d'un produit de traitement des étables contenant des insecticides (DDT, dieldrine, hexachlorocyclohexane ou lindane), qui a été utilisé – sur recommandation des associations faitière des producteurs de lait – dans la plupart des étables de la région. Les insecticides contenus dans le produit pour étables appartiennent tous au groupe des pesticides organochlorés. Le DDT et le lindane sont probablement connus de la plupart des lecteurs. L'utilisation de la dieldrine comme produit de protection du bois est en revanche moins connue. La dieldrine est un insecticide très efficace qui a souvent été utilisé comme poison de contact et d'ingestion contre les insectes. Elle est très probablement cancérigène et, comme d'autres pesticides organochlorés, elle est persistante (ne se dégrade que très lentement) et s'accumule dans les organismes (bioaccumulation). L'objectif de l'utilisation de "Pintox" était la lutte préventive et parfois aiguë contre le capricorne des maisons dans les charpentes des granges et des habitations.

Illustration 1 : Carricature tiré de l'hebdomadaire "Wir Brückenbauer" du 17 janvier 1969

Curt Signer expliquait à ce sujet dans son interpellation de 1969 : «On frise la négligence quand on sait que ces produits toxiques ont été répandus dans les granges sans couvrir suffisamment les réserves de foin entreposées. Rien que dans le canton de Zurich, une centaine de granges ont été traitées de cette manière l'année dernière. Nous ne pouvons aujourd'hui que nous étonner de l'insouciance des usines chimiques responsables et de la trop longue hésitation des experts scientifiques. On sait que c'est surtout une entreprise d'imprégnation du bois qui a su promettre monts et merveilles aux paysans et les convaincre de la nécessité de tels traitements de granges, dont l'un coûtait nota bene 10'000 francs.»

Illustration 2 : Annonce publicitaire pour le produit de blanchiment "Pintox" dans le Bieler Tagblatt du 21 avril 1962

Selon ses souvenirs, tout s'est passé exactement comme décrit ci-dessus dans la maison des parents de notre client. En 1967, ses parents ont reçu la visite de deux représentants d'une entreprise qui ont inspecté la grange. En raison d'une infestation de petites surfaces de poutres en bois, les représentants ont recommandé de traiter l'ensemble de la grange ainsi que les combles de la maison d'habitation adjacente avec des insecticides. Selon la confirmation de commande originale en notre possession, le coût du traitement de la maison d'habitation et de la grange s'élevait à CHF 10'600. Ce qui, à l'époque, était une somme considérable, le salaire annuel moyen en 1967 étant d'environ CHF 16'000.

Les contaminations par les produits de protection du bois peuvent parvenir aux vaches et donc au lait par différentes voies. Outre l'absorption directe par léchage du bois traité et l'inhalation de l'air pollué de l'étable ou de la poussière, l'absorption se fait surtout par le biais des aliments pour animaux stockés dans la grange, comme le foin. Le fait que les substances actives s'échappent des poutres en bois, en particulier pendant les mois chauds de l'été, et contaminent rapidement le foin fraîchement stocké est particulièrement problématique. Lorsque le bétail laitier est à nouveau nourri de foin en automne et en hiver, la contamination du lait augmente également et atteint son niveau maximal au printemps.

Pour l'assainissement, différents revêtements d’étanchéification ont été testés, qui auraient dû empêcher l'efflorescence et l'évaporation des produits de protection du bois. Selon les études de la station de recherche de Wädenswil, tous ces essais sont toutefois restés sans résultat probant, car il s’est avéré que les substances actives pouvaient traverser toutes les couvertures et ainsi empoisonner à nouveau les réserves de fourrage. De plus, il s'est avéré que les contaminations du foin et donc du lait ne diminuaient que très lentement, même sur plusieurs années. Ainsi, une exploitation d'une commune zurichoise a livré du lait avec une teneur en dieldrine de 140 ppb à l'automne 1968 et toujours de 120 ppb à l'automne 1971, c'est-à-dire après trois années complètes. La limite toxicologique pour la dieldrine dans le lait était alors de 5 ppb et était donc dépassée plus de 20 fois dans cette ferme.

Tant que le lait fortement contaminé s'écoule dans un grand flux de lait et est dilué avec du lait non contaminé, il n'y a pas de danger immédiat pour l'homme. Mais si le lait contaminé de la ferme est consommé pour ses propres besoins, le seuil de tolérance est nettement dépassé. Curt Signer constate à ce sujet : «Tout le monde comprendra que ce sont surtout les enfants qui sont directement menacés dans ce cas, d'autant plus que l'on a encore appris que même des animaux laitiers sont tombés malades à cause des insecticides.»

Effets à long terme sur l'exploitation agricole

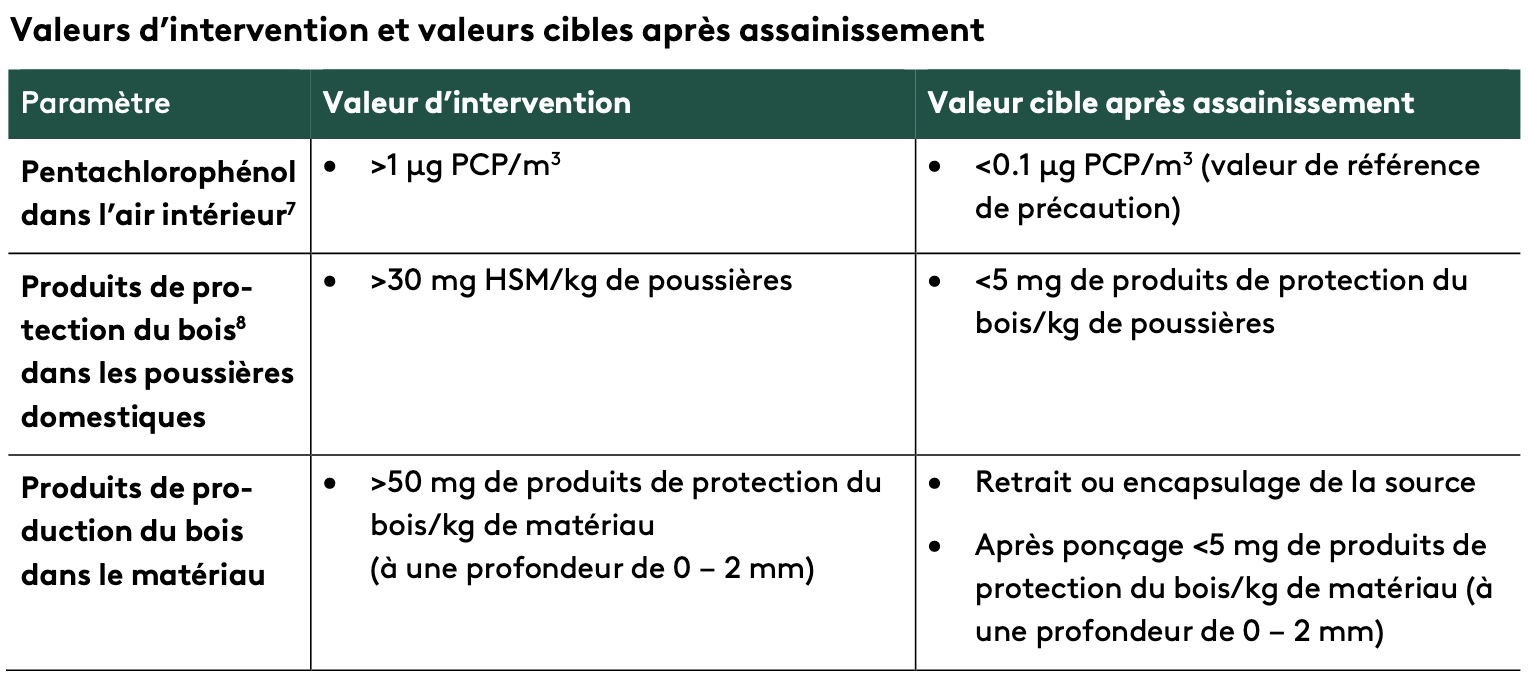

Les documents que le client nous a fait parvenir permettent de bien suivre ce qui s'est passé dans sa ferme. Après l'application des insecticides en 1967, le foin de la grange a été analysé en février 1969 par le Dr Ernst Roman, chimiste cantonal zurichois de l'époque. Le foin adjacent au mur extérieur de la grange présentait des concentrations élevées de lindane et de dieldrine, allant jusqu'à 50 mg/kg. Il a donc été décidé que le foin ne devait en aucun cas être utilisé pour l'alimentation animale et qu'il devait être enlevé et brûlé.

En avril 1969, la décision est finalement prise d’interdire complètement l’utilisation du lait. Il y est stipulé que le lait doit être “dénaturé” sous la surveillance des autorités sanitaires à l'aide d'un colorant jusqu'à obtention d'une coloration nette et qu'il doit ensuite être éliminé de manière inoffensive (fosse à purin). Au milieu de l'année 1970, le lait a été à nouveau analysé et, en raison des fortes contaminations, il a continué à être interdit à la consommation humaine ou animale jusqu'à ce que des résultats d'analyse "plus favorables" soient disponibles. En outre, il a été décidé en 1970 qu'en raison de la pollution, le foin ne pouvait plus être stocké dans la grange jusqu'à nouvel ordre. La lettre correspondante émanait de la Fédération laitière de Winterthour. Elle était adressée aux "membres de l'association dont les granges ont été traitées contre le capricorne des maisons". Il semble donc que plusieurs autres exploitations de la région de Winterthur aient été touchées.

Illustration 3 : Extrait du rapport d’analyse du chimiste cantonal du canton de Zurich du 17 février 1969 (source : document privé du mandant)

Ces incidents auraient joué un rôle dans la décision des parents de notre client à cesser l'activité agricole sur la ferme en 1973. Une procédure judiciaire engagée par ses parents contre l'entreprise qui a appliqué le produits n'a pas abouti. L'une des principales raisons pourrait être que l'entreprise pouvait présenter une autorisation officielle de la direction de la santé publique du canton de Zurich pour la remise de ces produits de protection du bois (document en possession de l'expert).

Suite à cette crise, la station fédérale de recherche de Wädenswil a demandé au printemps 1970 à l'Office fédéral de la santé publique d'interdire l'utilisation de toute une série d'hydrocarbures chlorés dans les ménages et l'industrie. Avec l'entrée en vigueur des ordonnances relatives à la loi fédérale sur les toxiques en 1972, l'utilisation de produits de protection du bois contenant de la dieldrine, de l'aldrine, du lindane et du DDT a été interdite. En revanche, le pentachlorophénol (PCP) a été utilisé comme substance active dans les produits de protection du bois jusque dans les années 1980. Les produits contenant de telles substances pouvaient encore être fabriqués, remis ou importés en Suisse jusqu'en 1989.

Évaluation du niveau de contamination actuelle

Sur la base des informations et des documents reçus depuis le prélèvement des échantillons, les résultats d'analyse des échantillons de matériaux et de poussières prélevés dans la grange et la maison d'habitation de notre client étaient attendus avec impatience. Il était en effet légitime de se demander si, quelques 55 ans après le traitement, des produits de conservation du bois étaient encore détectables dans les échantillons.

Les produits de protection du bois dieldrine et lindane ont été détectés à des concentrations élevées dans tous les échantillons prélevés. La concentration de dieldrine se situait dans une fourchette très similaire, de 20 à 26 mg/kg dans tous les échantillons, y compris dans l'échantillon de poussière, et la concentration de lindane était un peu plus faible, entre 3,3 et 13 mg/kg. En outre, de faibles concentrations de DDT et de PCP ont été détectées dans quelques échantillons (< 2 mg/kg). Il est intéressant de noter qu'à l'exception d'une seule poutre, aucune trace de traitement ou de contamination par des produits de protection du bois n’était visible.

Nous ne disposons pas d'informations sur la contamination du bois par la dieldrine et le lindane peu après le traitement. Comme le foin stocké contre le mur extérieur était chargé de 50 mg/kg de dieldrine en 1969, on peut supposer que des concentrations nettement plus élevées étaient présentes dans le bois peu après le traitement. Néanmoins, cette étude montre de manière impressionnante la faible vitesse de dégradation ou de libération des produits de préservation du bois dans les bâtiments, car même 50 ans après une application superficielle, des charges élevées peuvent encore être détectées. La situation de pollution très homogène des poutres en bois montre qu'à l'époque, toutes les surfaces exposées de la grange ont effectivement été traitées.

Changement d'affectation ou déconstruction ?

Après la transmission de ces résultats d'analyse au client, celui-ci a posé la question décisive de savoir ce que signifiaient les pollutions détectées pour une éventuelle utilisation ultérieure ou un démantèlement de la grange. La réponse à cette question n'est pas simple. En Suisse, il n'existe en effet guère de prescriptions explicites concernant le traitement des bâtiments présentant des charges importantes de produits de conservation du bois. On se réfère donc généralement à la directive allemande sur le PCP [3]. On suppose que les valeurs indicatives qui y sont prescrites pour le PCP peuvent également être appliquées par analogie à d'autres hydrocarbures chlorés (comme le lindane ou le DDT).

En cas de démolition de la grange, les règles suivantes s'appliquent selon nous :

Selon l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED), les poutres en bois traités aux composés organochlorés (comme les produits de conservation du bois) sont considérées comme des déchets de bois à problème et doivent être éliminées thermiquement dans une usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM) autorisée ou dans une cimenterie. Pour la classification comme déchet de bois à problème, une valeur limite (> 5 mg/kg) n'est toutefois prescrite que pour le PCP (OLED, annexe 7, alinéa 2). Il n'existe pas de valeurs limites explicites pour les autres produits de conservation du bois. Toutefois, selon la pratique courante, une contamination par des produits comparables tels que le lindane, le DDT ou la dieldrine est habituellement évaluée de manière analogue.

Il faut néanmoins noter que, selon l’OLED, seules des analyses de PCP sont prescrites avant l'élimination du bois. Dans l'objet en question, la concentration de PCP était de 0,2 mg/kg au maximum. En cas d'analyse du bois pour la substance individuelle PCP, il aurait été classé comme non traité selon l'OFEV et aurait pu faire l'objet d'une valorisation comme matériaux (recyclage).

Outre la démolition, le propriétaire envisage également l’option de transformer la grange en habitation. La question se pose alors de savoir si les charges détectées dans le bois pourraient présenter un risque pour la santé des futurs occupants. Les résultats de l'enquête n'ont pas permis au client de répondre définitivement à cette question.

Pour évaluer un éventuel risque pour la santé, il est nécessaire d'effectuer des mesures de l'air ambiant et de les comparer ensuite aux valeurs indicatives dérivées de la toxicologie. Toutefois, lorsque des granges ou des greniers sont transformés en pièces d'habitation, le renouvellement d'air est généralement réduit de manière drastique. Cela signifie qu'il n'est pas possible, sur la base de mesures de l'air dans la grange actuellement non isolée et fortement aérée, de faire des déclarations qualifiées sur une éventuelle pollution future de l'air ambiant après la transformation. C'est la raison pour laquelle on a renoncé à des mesures de l'air dans la phase actuelle.

Pour une évaluation indicative de la charge en produits de conservation du bois dans la poussière domestique et les échantillons de matériaux, on peut se référer aux valeurs d'évaluation selon ecobau. Un dépassement de la valeur d'intervention signifie qu'un assainissement doit être entrepris sans délai. Après un assainissement, la charge ne devrait pas dépasser la valeur cible d'assainissement afin de pouvoir exclure tout risque pour la santé.

Illustration 4 : Bases d'évaluation produits de conservation du bois selon ecobau

Avec des concentrations maximales de 26 mg/kg dans le bois et la poussière, les valeurs d'intervention selon ecobau ne sont certes pas atteintes dans cet objet. Les valeurs cibles d'assainissement sont toutefois nettement dépassées. Si les valeurs se situent entre la valeur d'intervention et la valeur cible d'assainissement, il convient, par mesure de précaution, d'améliorer la situation en matière de polluants afin d'atteindre, dans la mesure du possible, la valeur cible d'assainissement.

Dans le cadre du diagnostic, le client a été informé qu'en cas de transformation, des analyses supplémentaires seraient nécessaires concernant la situation (par ex. détermination de la profondeur de pénétration des produits de conservation du bois). Sur la base des résultats disponibles et du traitement de toute la surface des poutres, on peut toutefois partir du principe que, dans le cadre d'une transformation, il faudra très probablement procéder à un assainissement étendu du bois traité. La profondeur d’assainissement dépend de l'utilisation ultérieure prévue, de la présence de poutres en bois exposées dans les pièces d'habitation, du renouvellement de l'air ainsi que d'autres facteurs et ne peut actuellement pas être estimée avec précision.

Enseignements pour les enquêtes futures

Ce cas concret montre les conséquences que peut avoir l'utilisation non critique de produits chimiques, même des décennies plus tard. De notre point de vue, on peut en tirer les conclusions suivantes :

Même 50 ans après l'interdiction de divers pesticides organochlorés, les pollutions résiduelles sont toujours pertinentes. Selon le rapport sur la protection des plantes et l'environnement [1], plusieurs centaines de granges ont été contaminées par des produits de protection du bois lors de ces "opérations de traitement des étables". Par ailleurs, des produits de protection du bois ont également été utilisés à titre préventif ou après une infestation dans de nombreux autres bâtiments ou greniers. En particulier lors d'un changement d'affectation prévu, les bâtiments anciens comportant une part importante d'éléments en bois doivent être systématiquement contrôlés quant à la présence de produits de conservation du bois.

Le prélèvement d'échantillons de matériaux ou de poussières permet généralement de prouver rapidement et à un coût limité si des produits de conservation du bois ont été appliqués. Lors du prélèvement d'échantillons de matériaux, il faut toutefois veiller à toujours prélever des échantillons mixtes de plusieurs poutres. Cela permet de réduire le risque d'une analyse faussement négative en cas de traitement local de poutres individuelles. Étant donné que les produits de conservation du bois se fixent sur les particules de poussière et que celles-ci sont ensuite dispersées dans les espaces intérieurs, les produits de préservation du bois sont généralement détectés dans les échantillons de poussière, même en cas d'application locale. Pour effectuer des mesures dans l'air, des connaissances techniques plus approfondies sont nécessaires. Les conditions de mesure (température, renouvellement de l'air, etc.) ont une influence décisive sur les résultats.

Selon l’OLED, une analyse par rapport au PCP des bois de avant leur valorisation ou leur réutilisation. Il n'existe pas de directives contraignantes pour les analyses avant les transformations. Selon notre expérience, le bois est généralement analysé pour le PCP, le lindane et le DDT. Les études et recherches présentées ici montrent toutefois qu'en Suisse, la dieldrine et éventuellement d'autres insecticides ont également été utilisés à grande échelle. En particulier lors de la transformation de granges ou de greniers en pièces d'habitation, il est recommandé de procéder à un programme d'analyse complet contenant au moins de la dieldrine en plus du PCP, du lindane et du DDT, afin d'exclure un éventuel risque pour la santé. Cela permet d'éviter que le bois contaminé ne présente un risque potentiel pour la santé dans les espaces intérieurs habités ou qu'il ne soit recyclé en tant que matériau de construction.

Bibliographie :

[1] Bosshardt, H.-P. (1972). Pflanzenschutz und Umwelt. Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, Band 123, Heft 10. Abrufbar unter: https://doi.org/10.5169/seals-765074

[2] Interpellation Curt Signer – Wädenswil vom 3. Februar 1969 über Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln in Lebensmitteln, StAZH MM 24.78 KRP 1969/063/0483

[3] ARGEBAU (1997). Richtlinie für die Bewertung und Sanierung von Pentachlorphenolbelasteter Baustoffe und Bauteile in Gebäuden (PCP-Richtlinie). Fassung Oktober 1996

Se former : De nouveaux cours sur les polluants du bâtiment

Evaluer des situations telles que présentée dans cet article exige des connaissances avancées en matière de polluants du bâtiment. Vous trouvez ici des formations en la matière: